München(ドイツ)

歩行者専用道路(モール)の仕掛け

ドイツに限らずヨーロッパの多くの都市では、街の中心部に位置する旧市街の全部又は一部の街路空間が、車を締め出し、買物客のための歩行者空間として、さらに「まちの顔」となる自由空間・余暇空間として活用されていることは周知のとおりです。

特にドイツでは、他のヨーロッパ諸国より早い時期から都心部の歩行者専用道路化が実施されてきましたが、その中でも規模が大きく、歩行者天国による都心軸の再生を目指したのがバイエルン州の州都ミュンヘンでした。(写真左:フラウエン教会とミュンヘン旧市街)

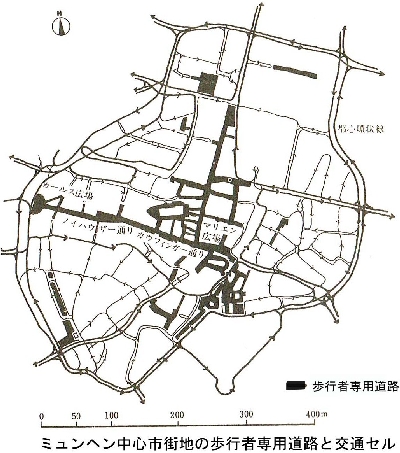

1960年代前半、歴史的建造物の多い旧市街の再生と都市機能拡充の観点から、都心環状道路と公共交通機関の整備を前提とした「歩行者優先地区」を計画。旧市街の外周に半径600mの環状道路が敷かれ、旧市街区から通過交通の一般車両が排除されました。そして、歩行者専用道路化に伴う交通の不便さを補うため、国鉄や地下鉄網を含めた総合的な公共広域交通体系や、自転車道、駐車場が整備されました。これまで延べ10万㎡以上の街路から車両が締め出されたと言われています。

ミュンヘン中心部の歩行者専用道路には、美しく堂々とした市庁舎、教会、博物館、オペラ座等の歴史的建造物が並び、商業施設や家屋もこららの景観と調和するように設計ないし修復されています。通勤、礼拝、飲食、散歩、買物、観光、祭りや路上イベントへの参加など、ここを訪れる人々の目的は多岐にわたります。

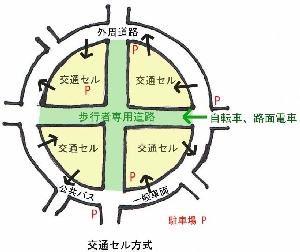

この歩行者専用道路は「交通セル方式」により生み出されました。交通セル方式とは、都市の中心市街地における車両の通過交通を排除するため、中心市街地の外周に環状の幹線道路を配置し、中心市街地内を歩行者天国の道路により数個のセルに区画し、セル相互間の車両交通を禁止するシステムです。

セル相互間の移動交通は、いったん外周道路に出て迂回しなければなりません。また、各セルへの出入りは特定の指定された出入り口に限定され、セル内での車両交通は一方通行や厳しい速度制限、駐車規制等の制限を受けます。一方で、歩行者専用道路内での自転車と路面電車の通行は認められており、セル内への公共バスの乗り入れも盛んで、自転車や公共交通機関を利用した中心市街地へのアクセスを推進する狙いもあります。

交通セル方式の導入により、都市の中心部における大気汚染や騒音が減少し、歩行者の安全性も高められました。

このシステムはドイツが最初に取り入れたものですが、他のヨーロッパ諸国へも波及し、現在ではヨーロッパ各都市の「まちの顔」として定着しています。

このような交通セル方式による歩行者専用道路化がヨーロッパの都市を中心に進んだ背景には、それまでの経済効率優先のまちづくりから歴史的環境保全のまちづくりへの転換があります。

下町(ダウン・タウン)とは別の場所に新市街(アップ・タウン)が発達してきた日本や米国の多くの都市とは異なり、ヨーロッパの諸都市では「古代・中世の時代から引き継がれた旧市街とこれを取り巻く狭隘な街路」という構図の外周に広がるように新市街が発達してきました。街の中心は機能的にも位置的にも街の中央部に集中。1950年代後半にはモータリゼーションの進展とともに中心部の人混みの問題がピークに達しました。

これを機に、中心部のヒューマン・スケールの街路空間の意義が問い直されたのです。世界中どこの都市でも、住民に大切にされているのは旧市街です。旧市街の空間を構成する様々な要素 ― 狭隘な道路、建物の意匠と高さ、道路交差の角度、建物や広場の配置など ― は、その地域が長い時間をかけて育んできた「人間が主役の街」の遺伝子であるという歴史性への住民の想いがこめられています。

森の文化と緑化への取組み

ミュンヘンのまちの歴史の始まりは、10世紀頃、現在の市内の中心部を流れるイザール川の川岸に僧院ができた頃に遡ります。その頃のミュンヘンは鬱蒼とした森に覆われていました。ドイツは「森の国」です。ドイツのまちは森を切り開いてつくられてきました。いまでも多くの大都市の側には大森林が広がっています。

ミュンヘンに暮し始めて早々私を驚かせたのは、人口135万人の都市の中心部に位置する都市公園「イングリッシャー・ガルテン(Englischer Garten)」の森の美しいこと。そして、森を流れるイザール川で市民が泳いだり、流れの急なところでサーフィンをしている人々の姿でした。川の周りでは日光浴、散歩、乗馬、ジョギング、サイクリング、キャッチボール、ビアガーデン、バーベキューなどを楽しんでいる人々。「まちのレクリエーション空間」という公園本来の機能が完璧に発揮されている場所だと感じました。(写真左上:イングリッシャー・ガルテン)

ミュンヘンにおける都市公園などの公的な緑地の面積は、市の面積の約8%を占め、一人当たりの公園の面積は20㎡以上と、東京都(6.4㎡/人)や大阪府(5.4㎡/人)の数字をはるかに上回っています。しかしこのような公的な緑に加え、さらに民有地の緑や市民が整備・管理する緑 ― 住宅地の庭、ビオトープ、市民農園など ― が多く点在しており、公的な緑と民間の緑が相俟って、まち全体をより美しく豊かにしています。(写真左:イングリッシャー・ガルテン)

「ビオトープ(Biotop)」は既に日本でも馴染みのある言葉ですが、一般に、野生の動植物の生息空間のことを指します。ビオトープ発祥の地であるドイツの技術は、天然のビオトープの保全から新たなビオトープ創出に至るまで奥が深く、野生動植物の生育・生息地域の面的な保護・創生を通した本格的な種の保存対策が行われています。日本の都市緑地法にも、「動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要がある」緑地としてビオトープが位置付けられ、その保全の重要性が謳われていますが、あくまで既存緑地の保全にとどまり、新たなビオトープの創出については触れていません。

ミュンヘンのビオトープ整備の歴史は古く、1950年代まで遡ります。市内を流れるイザール川の川辺や、イザール川に浮かぶ不毛の小島から砂利が取り除かれ、様々な生態系が棲息できる環境づくりが始められたのが切っ掛けです。

ミュンヘン地域の主なビオトープは、緑地、湿地帯、水辺を中心に点在しています。例えば、湖畔の水辺のビオトープ整備では、湖底・湖岸の形状を広狭・浅深複雑なものに仕上げ、多様な水位の水辺をつくることで、それぞれの条件に合う動植物が棲息できるような工夫がなされています。歩道が設けられている場所を除き、多くのビオトープは立ち入り禁止区域で、長い時間をかけて種が棲み付くための環境が整えられていきます。(写真左上:イザール川のビオトープ by G. Wellner)

一方、「クライン・ガルテン(Kleingarten)」の発祥は旧東独のライプツィヒ(Leipzig)であり、この町に住んでいた医師のシュレーバー(Schreber)が、市民の健康管理に必要な緑地空間としてクライン・ガルテンを考案しました。いまでも「シュレーバー・ガルテン(Schrebergarten)」と呼ばれることがあります。

1919年にはクライン・ガルテン法が制定され、営利を目的としない自家用の賃貸農耕園としての整備が進みました。ここでは、都市の住民が週末等を利用して小規模の区画で農作業を行うことにより、土や水と触れあう時間を持つこと、また、シュレーバーが唱えていた健康管理上の効果、共同体意識の向上、農作業を通じた環境教育効果、道徳面の向上などに役立つとされ、制度創設後、その面積は急速に延びました。ミュンヘンでも法制定前の1914年からクライン・ガルテンが整備され、1945年にその数は約14,000区画にまで達したと言われています。しかし、戦後、クライン・ガルテンの管理運営を担っていた組合等の組織の崩壊や、都市開発の進展等により、その数は急減。1965年には約半数の2307,000区画にまでなりました。その後、再び60年代後半から、「都市の貴重な緑」としてクライン・ガルテンが見直され整備が再開。2005年頃には、約8,500区画まで取り戻しました。

クライン・ガルテンの規模は、一区画約100㎡の小規模なものから、500㎡以上の大規模なのまでありますが、一般には、生垣や柵等で区切られた100㎡前後のものが最も多く、自宅に庭のない都市住民の農園・庭園として活用されています。個々の区画の中には、農作業道具や簡易な机・椅子等を収納する小さな小屋が設置されています。農作業の合間に簡易テーブルを囲んでサンドイッチやコーヒーを楽しむ家族の光景をよく目にします。

都市の郊外には区画規模の大きいクライン・ガルテンがあり、中には滞在型クライン・ガルテンとして農園と宿泊施設がセットになったケースもあります。この宿泊施設はラウベ(Laube)と呼ばれ、キッチン、バス、トイレ付きの立派な施設で、長期滞在用にも活用されています。

ミュンヘンに限らず、多くのドイツの都市には語り尽くせない数々の「都市の緑の取組み」があります。その多くは、ビオトープやクライン・ガルテンのようにドイツ発祥又はドイツ独自のもの。このようにドイツの都市で住民が身近な緑と触れあうことのできる手法が発達した背景には、戦災等により自然破壊を経験してきた諸都市において、森を愛し庭いじりを愛する国民が「いかにして身近な緑を獲得していくか」ということを問い続けてきた姿があります。

(1997年10月)